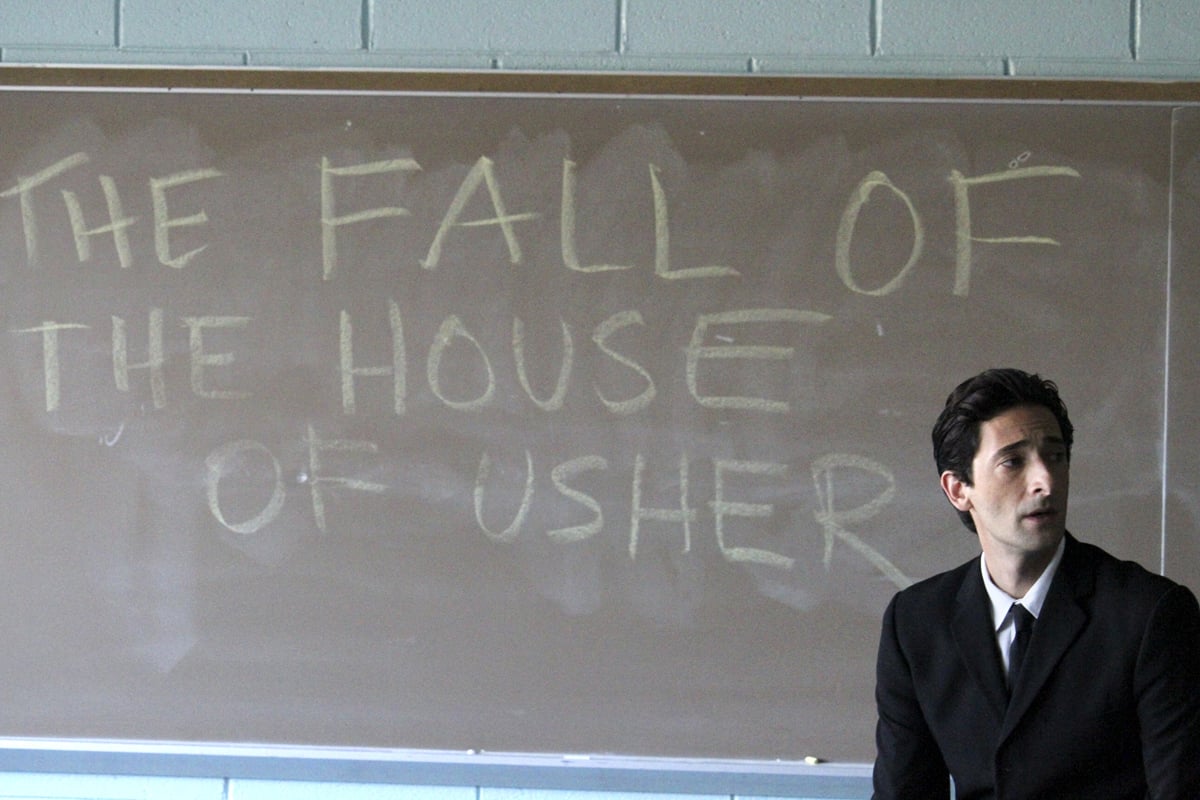

Detachment: la melancolía de (no) estar en el mundo

Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher*

Desde pequeño, no recuerdo exactamente cuándo, empecé a sospechar una fisura en el orden de las cosas. Acudía este sentimiento durante la contemplación de un paisaje, usualmente a la caída del sol, hora en que la combinación de penumbras y tonalidades opacas sobre las montañas resultaba, inevitablemente, en la consideración de los dolores del mundo. “Cada vez”, me decía entonces, “las cosas están peor… la rueda del universo se oxida con cada vuelta”. Un amargo presentimiento subía entonces a la altura del cuello, y la certeza de todo fin brillaba en la noche con el fulgor de una estrella.

Más adelante, en el curso de mi vida, dicho sentimiento se tornó universal. Quizás porque nacimos en un país pobre, donde la disposición de los objetos, en términos materiales, genera un efecto de conjunto que el ojo ensombrecido asocia a los nervios más lúgubres del corazón; quizá porque mi constitución física se fue acostumbrando a la soledad de las viejas construcciones, despobladas de alegrías como de esperanzas, lo cierto es que llevo en el pecho la convicción de que este mundo a duras penas se mantiene en pie. Todo parece estar mal, roto, percudido, insatisfecho con su estado actual de cosas…

Sin duda, dirán que me he forjado una melancólica superstición, pero yo creo que esta hipocondría es el manto raído que desvela las verdades del mundo. Despojado de toda poética, este sentimiento parece encantar las cosas con su hálito de aniquilación, su pesada inquietud de pradera gastada. Hay una grieta en el fin del mundo que se replica en el estanque donde se abrazan las más preciadas neuronas. Todo ha perdido su fuerza, todo parece enfermo, hay cierta brisa de velo caído….

Otros han hecho de su tristeza un derrotero; nosotros, más humildes, soportamos esta condición como si se tratara de claveles en nuestras mentes. No hay nada agradable en nuestra desesperación, los astros no profesan mejores porvenires. El ruido de la ciudad nos pone nerviosos. Carecemos de fuerzas para forjarnos un alma, y ni siquiera nos une la desgracia. Pero, a pesar de todo, nos tratamos con suave amistad, aconsejados por la sospecha de que el otro también sufre, lo que nos permite reconocernos como condiscípulos, y formar una imaginaria comunidad, la más solitaria que existe: un vecindario lleno de casas abandonadas, en decadencia, a la víspera de una tormenta.

Esta atmósfera pestilente, fruto de la historia y la superstición, lo invade todo y nos desmoraliza, aunque sin derrumbarnos definitivamente. Lúcidos en nuestra locura, altivos en la depresión, aparentamos las maneras de un cuerpo eficiente. Caminamos por la ciudad como los demás peatones, pero nadie percibe las (in)visibles grietas que nos roen el espíritu, esas aberturas que amenazan con derribar la estructura de un momento a otro. Llamo a ese disfraz dignidad, y estoy orgulloso de él.

Quizá el ojo de un observador atento hubiera descubierto una fisura apenas perceptible, que, extendiéndose desde el tejado de la mansión a lo largo de la fachada, cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago.*

Pero toda dignidad tiene un precio, pues un hedor amargo desenmascara al enfermo que finge las maneras de su antigua salud: la indiferencia. Nos volvemos seres apáticos, incapaces de creer en nuestras acciones, en lo que nos pasa. Vivimos sin fe en quienes somos y en lo que hacemos, descreemos incluso de los pasos que nos mantienen en pie. Es obvio que así no se puede caminar, es obvio que así uno se perfila al hundimiento. Sin embargo: ¿qué se puede hacer? Nosotros no elegimos este camino, esta forma de vida sustituta; ella, en cambio, nos hizo miembros de su estirpe, como ese Dios medieval que, por gracia o capricho, marcaba a fuego el camino de sus santos. En retrospectiva, nuestro destino, genéticamente predeterminado, es el fruto de una maraña de linajes que han dado como resultado el error, la hereditaria condición de una Especie cuyas ramas se van quedando peladas: en efecto, somos los últimos ejemplares de la melancólica Casa Usher.

Y, sin embargo, nosotros nos dedicamos a educar. ¿Qué clase de quijote es ese? ¿Puede alguien hablar del saber, cuando la sonrisa ha muerto*? Nada nos distingue de aquellos autómatas que jugaban al ajedrez (e incluso vencían) sin conocer qué cosa es el ajedrez. Ejecutamos estrategias vacías, combinaciones de alfiles en un tablero rajado. Transmitir un conocimiento, o proponer una enseñanza, es abrir una clave de interpretación del mundo, ofrecer al discípulo un método para transitar la vida, una preparación rigurosa para la guerra. Y nadie puede ir a una batalla si se reniega del tablero. La enseñanza, para que sea posible, necesita de un mundo que acompañe. Y nosotros, por más que lo intentemos, no creemos que haya ese mundo. Si alguna vez existió, la indiferencia (detachment) lo ha carcomido.

¿Tenemos, entonces, en este espacio secularizado, destrozado por las lógicas productivas, competitivas y comerciales, algún resquicio de donde sacar algo de fe? ¿Es todavía posible, aunque sea, una sombra de creencia? Este es nuestro único enigma, en torno al cual rondamos como moscas: ¿resta alguna esperanza a los vencidos? Eneas contesta que sí: la salvación de no tener esperanza alguna.**

Creer en el mundo y recuperarlo son dos consignas que requieren dos direcciones opuestas, aunque complementarias: acercamiento y distancia. Acercamiento al lodo de la creación, a lo más podrido de nosotros, a la materia prima molecular de sentimientos con los que, a fuerza de estructuración sociocultural, se han fijado los límites de nuestra desdicha. Distancia de las formas tradicionales de vida, estancadas en la repetición constante de patrones sin magia alguna. Abrazar la peligrosa superstición de Roderick Usher, y temerle a la tormenta como si de un presagio se tratase. Escuchar abstraído la música del laúd. Trazar una línea de fuga a través de la hipocondría y establecer un pacto con lo más abyecto. Creer que, cuando miramos a alguien a los ojos, estamos frente a otro ser hecho de la misma materia que nosotros, y no ante un mero espectro. Creer, durante el desenfreno de los nervios, que hemos enterrado prematuramente un instinto que regresará para atormentarnos. Creer en la caída. Vivir la caída.***

Nadie se suicida sin fe. Nadie se fuga de su miseria si no cree en los barrotes que lo encierran. Si no cree en el mundo, incluso después del estrago. En medio del infierno, henchido de fe, Orfeo vuelve la mirada atrás, y materializa a Perséfone.

De repente surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir tan increíble brillo, pues la enorme casa y sus sombras quedaban solas detrás de mí.... Mientras la contemplaba, la grieta se iba ensanchando, pasó un furioso soplo de torbellino, todo el disco de la luna estalló entonces ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver que se desplomaban los pesados muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de mil torrentes, y a mis pies se cerró, sombrío y silencioso, el profundo y corrompido lago sobre los restos de la Casa Usher.*

*Todas las citas pertenecen al cuento "La caída de la Casa Usher", de Edgar Allan Poe, traducido al castellano por Julio Cortázar.

** Una única salvación queda a los vencidos; el no esperar ninguna. Eneida, Libro II.

*** Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Alejandra Pizanik, 35, Árbol de Diana.

Película: Detachment (2011), Tony Kaye.

Texto: Marcos Liguori (2024).

Comentarios

Publicar un comentario